皆さん、こんにちは!USCMAブログのくんぺいです。

このシリーズでは、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱した「ファイブフォース分析」について、第1回で「理論」を、第3回で「カフェ業界」を例にした実践的な分析を行ってきました。

第2回の分析で、カフェ業界は「売り手の交渉力」以外はすべて脅威が高く、構造的に「儲けにくい業界」である、という結論が出ました。

では、分析結果が「厳しい」と出たら、私たちは諦めるしかないのでしょうか?

もちろん、違います。

分析は「地図」にすぎません。

目的地にたどり着くための「ルート(=戦略)」を考えることこそが、分析の本当の目的なのです。

今回はシリーズ最終回として、ファイブフォース分析の結果を、どのようにして具体的な「勝つための戦略」に落とし込んでいくかを解説します!

目次

分析結果をどう戦略に活かすか?

ファイブフォース分析の目的は、「業界内のどの脅威が、自社の収益性に最も大きなダメージを与えているか?」を特定することです。

戦略を立てる際の基本は、その最も強い脅威から自社を守り、可能ならその力を弱める(無力化する)ことです。

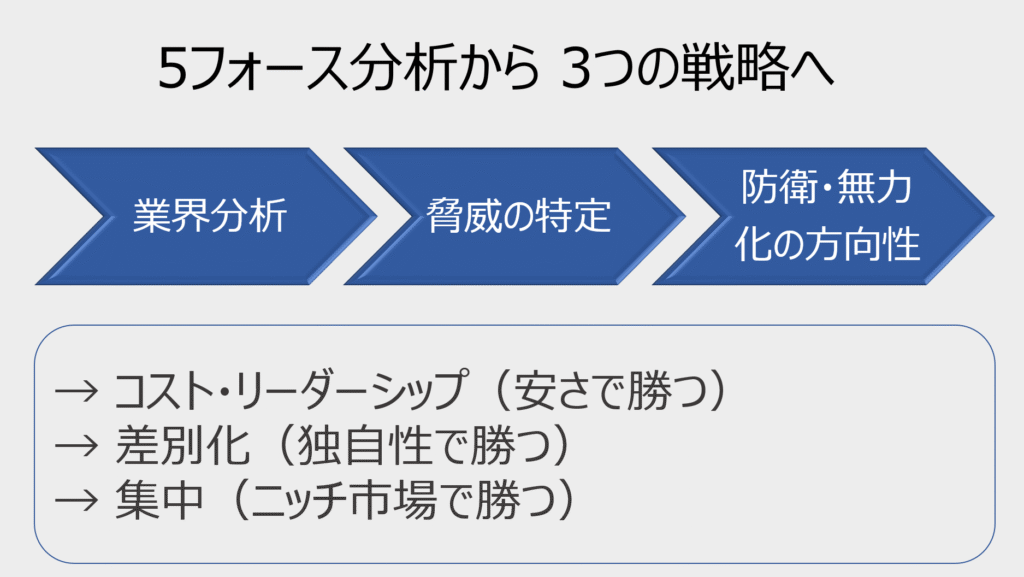

この流れを一枚にまとめると、下のようになります。

ファイブフォース分析は「脅威を見抜く地図」であり、その後に選ぶ「3つの戦略(3Strategies)」は、目的地へ進むためのルートです。

▼カフェ業界の例

- 最も強い脅威: 「業界内の競合」と「代替品の脅威(コンビニ等)」でした。

- 戦略の方向性:

- 無数の競合他社と、どう差別化するか?

- コンビニコーヒーではなく、わざわざ自店を選んでもらう理由は何か?

この問いに答えるための強力なフレームワークが、同じくマイケル・ポーターが提唱した「3つの基本戦略」です。

3つの基本戦略(ポーターの競争戦略)

ポーターは、厳しい競争環境で勝ち残るための基本的な戦略は、以下の3つしかないと述べました。

- コスト・リーダーシップ戦略(安さで勝負)

- 差別化戦略(独自性で勝負)

- 集中戦略(ニッチ市場で勝負)

これをカフェ業界の分析結果に当てはめてみましょう。

カフェ業界で「勝つ」ための3つのルート

「儲けにくい」カフェ業界でも、成功している企業は上記の3つの戦略のどれかを、意識的・無意識的に実行しています。

① コスト・リーダーシップ戦略

これは、業界内の誰よりも低いコストで運営し、その分を価格に反映させてシェアを奪う戦略です。

- カフェ業界での例: ドトールコーヒー(初期)、セルフサービス式の格安カフェなど。

- どう脅威と戦うか:

- 競合/代替品に対して: コンビニコーヒーに近い価格帯を提供しつつ、座席という付加価値で優位に立ちます。

- 買い手(顧客)に対して: 顧客は「安さ」を求めているため、交渉力は実質的に無力化されます。

- ⚠️注意点: この戦略を成功させるには、徹底した仕入れの効率化や大規模なスケールメリットが必要です。個人経営のカフェが大手チェーンに対してこの戦略をとるのは非常に困難です。

② 差別化戦略

これは、価格以外の「何か特別な価値」を提供し、「高くても、あなたのお店が良い」と顧客に選んでもらう戦略です。

- カフェ業界での例: スターバックス、ブルーボトルコーヒーなど。

- どう脅威と戦うか:

- 競合/代替品に対して: スターバックスの「サードプレイス(第3の居場所)」という空間体験や、ブルーボトルの「高品質な豆と丁寧なドリップ」という体験は、コンビニコーヒーでは代替できません。

- 買い手(顧客)に対して: 顧客は「そのブランドの体験」を求めているため、価格交渉力は弱まります(むしろ喜んで高い価格を払います)。

- 💡ポイント: 品質、ブランド、デザイン、接客、立地など、顧客が価値を感じるものであれば何でも差別化の軸になり得ます。

③ 集中戦略

これは、市場全体を狙うのではなく、特定のニッチな顧客層(セグメント)だけにターゲットを絞り、その層のニーズを徹底的に満たす戦略です。

- カフェ業界での例: 「猫カフェ」「ボードゲームカフェ」「電源・Wi-Fi完備のコワーキング特化型カフェ」「ヴィーガン専門カフェ」など。

- どう脅威と戦うか:

- 競合/代替品に対して: 「猫と触れ合いたい」というニーズは、スターバックスやコンビニでは満たせません。戦う土俵そのものを変えてしまいます。

- 買い手(顧客)に対して: そのニッチなニーズを持つ顧客にとっては「そこしかない」ため、顧客の交渉力は弱まり、強いロイヤリティ(忠誠心)が生まれます。

- 💡ポイント: 小規模な事業者や個人店が大手と戦う上で、最も現実的で強力な戦略と言えます。

【USCMAの視点】 なぜ戦略の理解が重要か?

このシリーズで見てきたように、USCMA(特にPart1)では、単なる知識の暗記は評価されません。

- 分析する能力: ファイブフォースで業界の状況を分析する(第1・2回の内容)

- 提案する能力: その分析に基づき、「あなたの会社はどの戦略をとるべきか?」を論理的に提案する(今回の内容)

この2つができて、初めて「戦略的計画」を理解したとみなされます。

記述問題(Essay)で、「この業界の収益性は低い。どうすべきか?」と問われた際に、「差別化戦略を採用し、〇〇という付加価値で代替品の脅威を無力化すべきだ」と答えられれば、完璧な回答になります。

まとめ

全3回にわたり、ファイブフォース分析の「理論」から「実践」、そして「戦略立案」までを解説してきました。

- 第1回: 理論を知る(地図の読み方を学ぶ)

- 第2回: 業界を分析する(地図上で現在地と障害物を知る)

- 第3回: 戦略を立てる(障害物を避け、目的地へのルートを決める)

ファイブフォース分析は、ただ業界を「儲かる・儲からない」と評価するためのツールではありません。

どうすれば「儲けにくい」業界でも勝ち残れるか、その戦略の「出発点」を教えてくれる羅針盤なのです。

ぜひ、ご自身のビジネスやキャリアにおいても、この「5つの視点」と「3つの戦略」を活かしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!